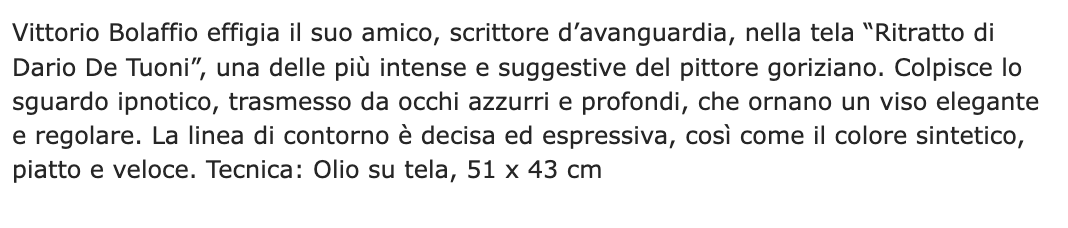

Dario de Tuoni

Ringrazio la dott. Laura Paris per avermi permesso di pubblicare la foto di Dario, dalla sua pubblicazione

Ritratti di Dario de Tuoni (Innsbruck 1892 - Trieste 1966)

Dario de Tuoni: Dino Campana prima del mito. Souvenir d'un pendu

| Pubblicato su LA FIERA LETTERARIA, XVI, 1961 |

| Dario de Tuoni |

Nella copertina posteriore dell'edizione originale dei Canti Orfici, un grosso frego ha fatto scomparire la strana dicitura: Die Tragodie des letzten Germanen Italiens (La tragedia dell'ultimo germano d'Italia). Su quel volumetto, stampato a Marradi da un tipografo di provincia, che il Campana definisce "coscienzioso coraggioso e paziente", volumetto in carta mezza d'un colore e d'una qualità mezza d'un'altra, né tutta dello stesso formato, oltre all'indifferenza dei critici, che pochi si degnarono allora di sfogliarlo, si rovesciava infatti anche il livore bellico di quegli anni - neutralismo interventismo: berci isterici e bussa sode - e il poeta si vide costretto a cassare con il bitume quel suo grido finale che, dato i tempi, poteva apparire intenzionalmente provocatorio.

Che cosa poteva indurlo a ritenersi l'ultimo dei germani in Italia? Di dati positivi nessuno. La supposizione si basava presumibilmente sul colore rossiccio della propria barba e su quello celeste degli occhi. Due elementi indiziali del tutto fortuiti, ma in cui pareva si compiacesse la sua trepidazione verso cieli ignoti, ritenuti più vasti, più accoglienti, più adatti alle forti ali della sua fantasia, che non il cielo toscano.

Aggirarsi per la piazza centrale di Firenze con le gambe un po' roncolate, con quella sua barbaccia cespugliosa arruffata rossigna come un rovo autunnale, vestito alla rustica, in cattivo arnese, lo spacco della camicia sbottonato, il cappello a sghimbescio: ronzare fra i tavolini dei caffè interrompendo il chiacchiericcio confuso dei clienti per allungare con arroganza il suo libro di versi, insistendo perché lo comperassero, non lesinando frasi sarcastiche, e arrischiando di farsi allontanare, come un mendicante importuno: ecco il Campana nel suo aspetto caratteristico di paltoniere, di trasandato; di vagabondo senza destino, se non quello di finire, come finì, segregato nell'Ospedale Psichiatrico di Castel Pulci.

Erano anni duri quelli, e oggi mi paiono smisuratamente lontani - quasi irreali - inabissati come sono nello stupore del ricordo. E in una d'essi, nel 1917, ci conoscemmo. Anche i miei pantaloni erano tutti strappati e la mia giacca sforacchiata in più punti e lo stomaco spesso vuoto, mentre il cervello si riempiva di tanti pensieri tristi che picchiavano sulla tastiera della disperazione.

Lavorando da pittore in una fabbrica di bambole, ma a cottimo per evitare l'odiosa servilità dell'orario fisso, riuscivo a racimolare la somma per sdigiunarmi alla meno peggio, mentre il Campana girava attorno a vendere il suo libro. La sera ci si trovava al caffè e si finiva a Borgo Ss. Apostoli da un gagliardo e ben pasciuto fagiolinaio, sul cui viso s'invirgolavano due baffoni grigi.

Se ne stava ritto dietro il banco, l'occhio vigile e la mano armata d'un cucchiaione che tuffava di continuo in due fumanti marmitte per versare nelle ciotole o una broda verde, battezzata zuppa di verdura - e foglie di cavolo non ne mancavano - o maiuscoli fagioloni toscani su cui spargeva poi copiosamente la fragranza del biondo olio, fatto ancora d'olive.

Coltello forchetta aboliti, solo cucchiai. Gli avventori, per lo più manovali, comunque gente di fatica, si servivano da soli; prendevano al banco la ciotola e andavano a sedersi a alcuni tavoli di marmo bianco, senza tovaglie, senza tovaglioli. Ingollavano a sorsate rumorose la minestra in cui spezzavano il pane. Ognuno badava soltanto a mangiare, le chiacchiere conviviali erano sconosciute. Nell'ambiente un odore caldo, né gradevole né sgradevole. La figlia del fagiolinaio, un bel pezzo di figliola massiccia; controllando i tavoli si riservava la mescita dei bicchieri di vino.

E da Borgo Ss. Apostoli si tornava al caffè Paszkowski, prendendo posto, possibilmente, accanto a qualche conoscente, per evitare la consumazione. Ma per breve tempo. Il Campana era senza pace: la sedia gli bruciava sotto il sedere. Cominciava a dimenarsi, a sbuffare, a giravoltarsi, e infine a supplicarmi di andarcene via. Si cominciava allora a vagare per le vecchie strade di Firenze, senza meta senza ragione: ore e ore.

Forse perché d'indole taciturna, perché lo stavo a ascoltare senza dar segni di impazienza, Dino Campana mi fu per qualche mese costantemente vicino, rammaricandosi che presto lo avrei dovuto lasciare. E non era un amico facile! Non tutti se la sentivano di sopportare le sue bizze, i suoi improvvisi scatti d'insofferenza, incompressibili e ingiustificabili a chi non avesse tenuto presente che il poeta era già stato rinchiuso in un manicomio.

Vi eran giorni in cui l'angoscia della notte gli aduncava i nervi straziandogli il cervello. Rientrato, gli pareva di non poter respirare, di sentirsi soffocato dalle tenebre e sopraffatto dal terrore veniva allora a cercarmi.

Accadeva infatti, che congedatemi da lui - stava sul Lungarno nei pressi del ponte di Santa Trinità - e rincasato in via dell'Albero, dove avevo una stanzetta o piccola bolgia infernale, che è molto mi acconsentisse di riposare, accadeva che pigliato sonno, ecco verso le due tre di notte rintronare sull'impietrato della strada, su cui dava la finestra, colpi di suole cui s'univano le grida di "Dario! Dario!"; e dovevo alzarmi e uscire.

Dovevo scendere e fargli compagnia, passeggiando per i Lungarni e le Cascine, quando non si finiva sul piazzale Michelangelo. E parlare di arte e poesia, sotto il cielo trapunto di stelle. Camminando e soffermandosi talvolta si metteva a declamare versi di poeti stranieri. Sapendo della mia conoscenza del tedesco si compiaceva di recitarmi nel testo originale alcuni brani del Faust di Goethe. E così il tempo passava e con esso le tenebre notturne, quelle terribili tenebre che davano tanto angoscia, che temeva di affrontare da solo.

Lentamente gli aspetti della natura si rasserenavano: ai primi chiarori del crepuscolo le stelle si spegnevano a una a una. Il canto dei galli nei cortili, sulle grondaie il pigolio dei passeri. Una nebbiolina leggera saliva dall'Arno, le case si velavano di luci rosee, nell'aria il fresco odore dell'alba. La notte, la paurosa notte era ormai passata e il Campana tranquillato si sentiva rinascere: mi ringraziava di non averlo lasciato solo, d'essere stato in sua compagnia e dondolando il torso un po' curvo mi riaccompagnava a casa.

Un giorno partii, andavo a rifare il soldato. Poco dopo Dino si rifugiò, come faceva spesso, in campagna, a Marradi, presso i suoi.

I primi tempi mi inviò anche qualche sua breve notizia. Documenti perduti. Poi, l'estrose vicende della vita ci staccarono per sempre: non lo rividi mai più.

Non andò molto e seppi che era stato ricoverato in manicomio. Pazzo! Le corde della sua lira, troppo tese fin dai primi accordi violenti, si erano spezzate, per sempre. Nessuno avrebbe udito in pieno la tempestosa sinfonia che turbinava nella sua maschia testa di barbaro.

Ma fino allora chi si era occupato di lui, chi lo aveva compreso? Il Binazzi, il Foschini, il Cecchi. Per tutti gli altri, se si eccettui pochissimi amici, Dino Campana era un numero da piazza, non di rado importuno, noioso, da cavarselo di tra i piedi, minacciando magari di farlo allontanare dai camerieri. Forse perciò, nell'atto di congedarci, regalandomi il suo libro, memore di un altro errabondo, di François Villon, volle con un colpo di scalpello profondo incisivo, qualificarsi amaramente: - un pendu!

Ringrazio la Galleria Berardi di Roma per avermi permesso a pubblicazione della foto.

paolo pianigiani